PFIにおける事業関連契約のポイント

官民連携の一つであるPFIでは、複数の当事者と多くの契約書が存在します。契約書は、関係当事者の権利義務を規律し、PFI事業を適切に実現していくために非常に重要なものです。また、PFIは、行う事業や対象施設により、重点を置いて考慮すべき点、特殊事項として特に検討しなければならない点が異なります。

そこで、今回は、事業関連契約のうち、事業契約(関連する書面を含みます。)上の注意すべきポイントとその考え方を紹介します。

本コラムでは・・・

→事業契約におけるリスクアロケーションを理解できます。

→個別案件へのあてはめ方法のイメージをつかめます。

1. 事業契約の概略

当事者:公共とSPC

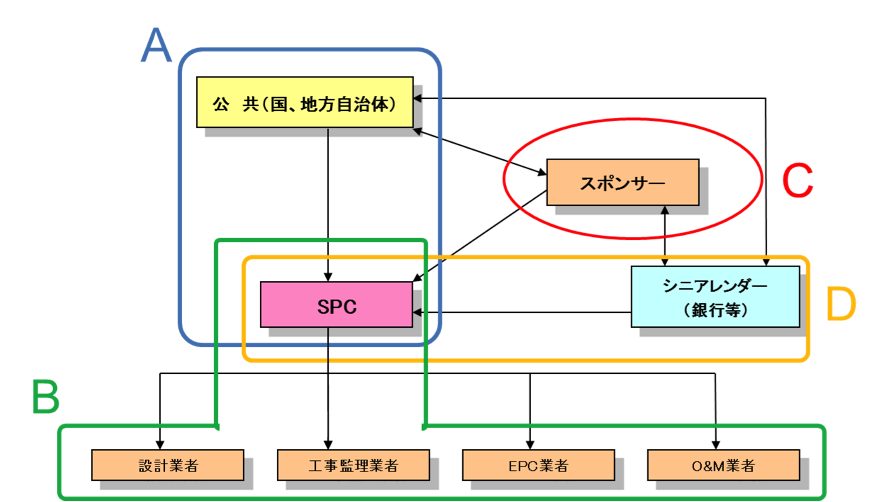

・事業契約は、図のAの契約です。

→参考:コラム「官民連携:PFI関連契約を理解するための3つのステップ」

・PFI事業の委託者が公共で、受託者がSPCです。SPCはPFI事業を落札したコンソーシアムが設立する法人です。

→参考:コラム「官民連携:PFIの基本スキーム~SPCを利用する意味と注意点~」

規定されている内容

- 公共がSPCに委託するPFI事業の個別業務

- サービス対価について

- 事業契約の終了について

- 不可抗力について

- モニタリングについて

・設計、建設、維持管理など、業務別に規定されます。

・支払い、改定、返還など

・債務不履行による終了も規定されます。

・不可抗力の場合の、契約や当事者の関係が規定されます。

・リスクアロケーションも考慮されます。

・事業契約とは別にモニタリングの指針が策定されていることもあります。

・モニタリングの結果が、サービス対価の減額、事業契約の終了等につながります。

2. 事業契約のポイント

(1)リスクに近い者がリスクを分担する

PFIは、官・民のリスクアロケーション(リスクの分担)があって成り立ちます。

そして、このリスクアロケーションを実現するために、「リスクに近い者がリスクを分担する。」という考え方が大原則となります。

すなわち、リスクに関して多くの情報を持っている者やリスクをコントロールできる者が、当該リスクを負担するということです。

(2)リスクアロケーションの具体的な考え方

事業契約のポイントは、一方的にリスクを押し付けるような内容ではなく、特定のPFI事業に即した適切なリスクアロケーションが実現されているかということです。

以下では、リスクアロケーションのあてはめ方をいくつか検討します。

| リスク: | 工期変更に伴うスケジュール遅延、対応費用の増加 |

|---|---|

| 原 因: | 埋蔵文化財の発見 |

| 考慮ポイント: |

|

|

| リスク: | 第三者への補償、対応費用の増加 |

|---|---|

| 原 因: | 振動 |

| 考慮ポイント: |

|

|

上記では一般的な原因を挙げましたが、対象施設やその土地の特徴も考慮要素となり得ます。

例えば、風力発電施設の場合、気圧的な振動や日照の問題が生じることが考えられますが、これは施設そのものに起因する問題ですので、生じるリスクは当該施設を設置することを決定した公共が負担すべきと考えられます。

洋上発電施設の転覆・沈没リスクについて、フロート式の場合、海底の地盤に関する情報の提供はリスク負担の大きな理由とはならないと考えられます。一方で、潮流の情報が公共に集積されているのであれば、情報提供に関して公共のリスク分担が大きくなりますし、民間の調査に期待されているのであればSPCのリスク分担が大きくなると考えられます。

地域特性で考えた場合、豪雪地における施設の稼働能力(例えば、発熱能力など。)について、雪による稼働能力の減殺は民間であってもある程度想定できます。そうであれば、降雪量や気温に関する基礎情報の提供は公共がリスクを負担しても、稼働能力の低下の可能性に関してはSPCが負担すべきリスクとも考えられます(但し、想定をはるかに超えるような不可抗力事由は別途検討する必要があります。)。

3. まとめ

PFIにおいては、「リスクに近い者がリスクを分担する。」という原則的考え方のもと、当事者間でどのようにリスク分担をするか非常に重要です。

生じるリスクは、施設や地域の特性により様々ですし、案件毎の事情により考慮するポイントが異なります。これらの事情をいかに丁寧に考えられるかが、PFI事業を成功に導く鍵になるでしょう。

リスクアロケーションの考え方や考慮すべきポイントをより詳しく説明いたします。PFI事業に携わる上で官・民問わず非常に重要な考え方ですので、PFIを検討している方はご連絡ください。

PPP/PFIチームでは、講演活動、研究会、質問会を行っています。

ご要望に合わせてプランニングしますので、以下の弁護士名をクリックいただき、お問い合わせフォームよりご連絡ください。