PFIの基本スキーム~SPCを利用する意味と注意点~

通常、PFIにおいて、PFI事業のみを行うSPCを設立し、SPCと公共が事業契約を締結します。SPCはいわゆるペーパーカンパニーであり、SPCそれ自体はPFIを遂行する能力は有しません。

そこで、今回のコラムでは、PFIで構築されるスキームを紹介し、なぜそのようなスキームを構築するのか、スキームを見るうえでの注意点を中心に説明します。

1. 基本スキームと当事者

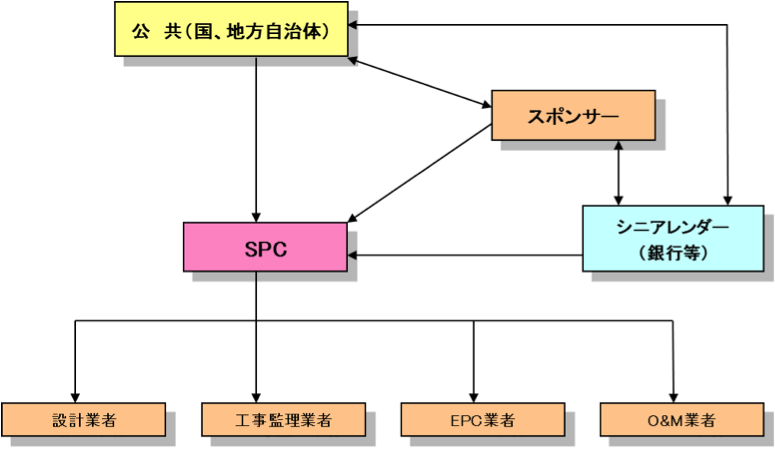

PFIにおいては、以下のスキームが採用されます。

(当事者)

- 公共

- SPC

- 業務受託者

- シニアレンダー

・PFIの発注主体です。

・事業契約の当事者となります。

・公共と事業契約を締結する当事者となります。

・コンソーシアム(入札に参加した企業グループ)により設立されます。

・PFI事業のみを行う単一目的会社で、いわゆるペーパーカンパニーです。従業員もいません。

・コンソーシアムのメンバーです。

・SPCの株主(スポンサー)です(但し、コンソーシアムの全メンバーが株主になるとは限りません。)。

・SPCから、設計業務、建設業務、維持管理業務等を受託します。

・SPCに対して融資する金融機関です。シンジケーションを組成することもあります。

・プロジェクトファイナンスによる融資です。

これらの当事者の間で、事業関連契約、業務委託契約、融資関連契約、担保関連契約等の20本近くの契約が締結されてPFIが事業として運営されます。

→参考:コラム「PFI関連契約を理解するための3つのステップ」

2. SPCを設立する意味とメリット

なぜ、SPCを設立して複雑になるスキームを採用するのでしょうか。

ポイントは、SPCが他の当事者からは独立した一つの法人であることです。独立した存在であることにより、PFI事業を安定的に継続していくための以下のメリットが生じます。

- SPCはPFI以外の事業を行わないので、他事業の経営リスクがPFI事業に波及しない。

- SPCは別法人なので、コンソーシアムメンバーの経営リスクが波及しない。

- SPCは独立の単一目的会社なので、レンダーはキャッシュフローを管理しやすい。

SPCは、倒産隔離されており、資金調達もしやすくなるのです。

以上を前提に、各当事者にとって以下のメリットが生じます。

公共:コンソーシアムメンバーが倒産しても、PFI事業は遂行されることが期待できる。

コンソーシアムメンバー:PFI事業のリスクは、SPCを介して間接的に負担すれば足りる。

レンダー:PFI事業のキャッシュフローを分離でき、コントロールすることが可能になる。

3. スキームから生じる注意点

上記2.でSPCスキームとすることのメリットを説明しましたが、一方で、SPCであることから生じる注意点があります。

- SPCは、各種業務を履行するための資金も能力も独自に有していない。

- 事業契約上の義務はSPCが負っている。

このままでは、SPCは債務不履行に陥ってしまう。

![]()

そこで、SPCが負担する義務を、コンソーシアムメンバーに代わりに履行してもらう。

SPCスキームにおける最大の注意点は、業務委託契約において事業契約上のSPCの義務を完全に移転できているかです。

「移転できているか」には、事業契約上の各業務の履行義務だけではなく、費用やリスクの負担も含みます。

→参考:コラム「PFIにおける業務関連契約のポイント」

PFIにおいては、各事業により委託される業務、生じる費用・リスクは異なります。これらをスキーム上どのように分担していくか、その分担を契約書上適切に規定できているかがPFI事業の円滑な遂行を大きく左右します。

スキームを契約書によって上手く構築できているかは、事業契約上の義務の履行だけではなく、融資に関する契約にも影響します。スキームの構築に失敗すると、融資関連契約上のデフォルト(期限の利益の喪失)につながり、PFI事業の継続に大きな影響を与えてしまいます。

以上のとおり、PFIにおけるスキームがどのようなものであり、なぜSPCを利用するのか、スキーム自体からどのようなリスクが生じるのか、どのような措置をとる必要があるのかを理解することが、PFI事業を行う上で重要であり、かつ、とても有用です。

PPP/PFIチームでは、講演活動、研究会、質問会を行っています。PFIに関する基本事項から実務上のノウハウを習得して、PFIに積極的に参加の上、PFIを成功させましょう。

ご要望に合わせてプランニングしますので、以下の弁護士名をクリックいただき、お問い合わせフォームよりご連絡ください。